アチソン・ライン=米側の反共防衛線:原貴美江氏の記事より

1950年6月25日早朝4時、北緯38度線を越えた北朝鮮軍がタンクを先頭にソウルに向かって進撃を開始した。

その時陸軍からの緊急報告を最初に受け取った国務省担当者がラスク氏であった。米時間の6月24日午後9時30分。

その時ラスク氏は国務省極東部門の局長にしか過ぎなかった。

それ以前のラスク氏は国務省No.3、次官補佐であり、これは異例の降格人事だ。しかし氏の場合は自ら志願したものだった。それには特別な事情があったからである。

1946年陸軍を除隊となったが、ラスク氏は大学には戻らず国務省に職を得て首都ワシントンDCに残った。国務省で彼は“UNボーイズ”の一人として、当時設立されたばかりの国連を舞台に冷戦の戦略家として頭角を現した。当時の国連米代表の一人が後のSF条約の米側代表となるダレス氏であった。

ラスク氏は国務省のNo 3、次官補、まで上り詰めた。だが実際は、トルーマン大統領の信頼を得、実力ではNo 2、と見なされていた。

彼と大統領の間には歴史上著名な国務長官のマーシャル将軍がいただけという非常に大統領に近い関係だったようだ。

ダレス米代表とラスク氏は、NY、ヨーロッパを舞台にベルリン封鎖に代表されるようなスターリン下のソ連側の容赦ないゴリ押しを阻止する為に労苦を共にした仲であり、二人は堅い友情で結ばれていたようだ。

このままの状態でいけば、ラスク氏は国連対策専門家として功なり名遂げていたはずであり、多くの同僚は彼の行動に懐疑的であった。

実はこの降格人事の原因は1949年の中国国民党の敗北である。米は戦前・戦中・戦後を通じて一貫して蒋介石国民党総統を援助し続けてきた。しかしながら、ラスク氏のようにビルマ戦線で戦った人達及び中国専門家の間では蒋介石は民主国家中国の指導者としては望みがない、と早くから予測されていた。前年1948年には勝敗はもはや誰の目にも明らかになった。トルーマン政府も事実上蒋介石を見捨てた格好になっていたのだった。

しかし、米議会で与党となった共和党には中国共産党は禁句であり、蒋介石こそが中国の正統的指導者であった。しかしいざ実際に蒋介石が台湾に逃げこみ、後を引き継いだ中国共産党の剥き出しの敵意に直面するや、米国民の受けた衝撃は大きかった。米国と中国の関係は長いのだ、特に、キリスト教各派は競って多くのミッショナリー達を送り込み、現地で学校や病院、孤児院などを経営し、中国を手助けしてきたという自負もあった。

特に反共で凝り固まった共和党は中国共産党の勝利で集団ヒステリーに見舞われたといっても言い過ぎではない。

赤狩りが始まった。

このことで共和党のマッカーシー上院議員は、民主党トルーマン大統領の責任を大々的に追及した。特にターゲットとなったのは国務省であり、国民党の敗北を許したと決め付けられた極東部門は共産党の巣、というわけで局長を先頭に要職を占めていたスタッフ達は追求を逃れる為に転任か転職・退職を強いられた。赤狩りパニックに見舞われた国務省はSF条約どころか中国対策すらもままならないという危機的状況に落ち込んでしまった。

ダレス氏がマッカーシー上院議員にラスク氏には手をだすな、と忠告した、ということはよく知られているが、回想録ではラスク氏自身は知らないと述べている。しかしながら、ラスク氏とビルマ戦線の同僚だった人達の多くが赤狩りのターゲットとされたこと、彼だけは全く無傷であった、ということは事実なのである。

1950年3月に、ラスク氏は極東部局長に転任。当時、国務長官で自ら非難の対象となっていたアチソン氏はラスク氏の両頬にキッスまでして感謝した、という噂まで流れた。ラスク氏は回想録でこれを否定している。

アチソン氏は後にラスク氏を国務長官に強く推薦した一人でもあった。

なぜソ連がこの安全理事会を欠席したのかは、ラスク氏が数年後にグロムイコ外相に質問したところ、スターリンがソ連代表に直接電話で欠席を指示したということだった。スターリンの読みはソ連に協力を求める必要から中国の国連加盟を交渉してくるということだった。

前年の1949年には米・ソとも朝鮮半島から戦闘部隊を引き揚げていた。しかも米軍は終戦後動員解除で人数も半分となり、実戦を経験した兵士がいなくなり戦力に問題があった。その上、欧州が常に米のプライオリティであった。

米空軍が北朝鮮のタンクを爆撃したのだが効果がなかった。たちまち韓国政府は釜山まで追い詰められた。こうなると日本に李承晩亡命政府設立!というシナリオも決してジョークとは思えない。実際米側は朝鮮半島を失うことも予測に入れ始めていた。

驚くべきことには多くの歴史家のフィンガーは米に向けられている、アチソン国務長官だ。

話は同年の一月に遡る。アチソン長官がナチョナル・プレス・クラブで報道陣を前に重要な外交方針演説をした。それがちょっとした騒ぎを起こしてしまった。彼はソ連の勢力拡大に対する極東の防衛線、アチソン・ライン、の存在を公表したからだ。

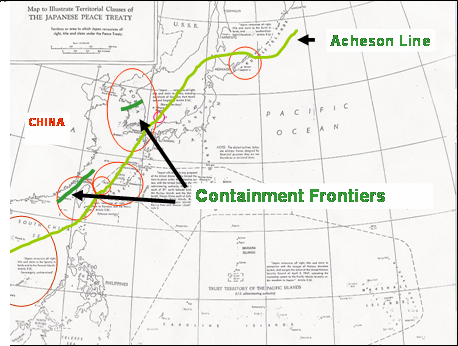

アチソン・ラインとは極東ラインとも呼ばれている。それはアラスカのアリューシャンから日本列島、沖縄、フィリピンに沿った海上の線引きに過ぎなかったが、その線の内側に位置するフィリピン、沖縄、日本は何があっても絶対に共産圏には渡さない、という米側の決意はきわめて明白であった。要するにフィリピン、沖縄、日本は押し寄せる共産圏の波をブロックする太平洋の防波堤となったのだ。太平洋は国連信託統治の島々が散在するアメリカの大湖=Great Lakeなのである。

地図からすると、このアチソン・ラインは、見事に尖閣・竹島・千島列島の領域を通過し、これらの紛争地は冷戦時の東西を分ける境界線上にある、というのが原喜美恵氏をはじめとする海外の冷戦研家の説でもある。

もはや竹島はただの無人岩礁ではない。冷戦時の戦略的重要地点となった。ここを韓国領と認めれば、朝鮮半島が共産圏に落ちればどういう結果を招くかマッカーサーでなくとも予想はできる。

このアチソン・ラインを青信号と見て北朝鮮軍は38度線を越えた、というのが現在でも歴史家の定説となっている。

回想録ではラスク氏は、アチソン長官は前夜疲労の為にラスク氏による演説草稿の事前チェックを断ったとなっている。アチソン長官の演説は草稿なしのアドリブに近いもの、とまで述べている。

1950年の9月には北朝鮮軍は釜山市周辺を除き朝鮮半島全土を制圧、韓国政府が崩壊するのも時間の問題かとみられていた。

しかし、9月15日、軍内部の反対を押し切ったマッカーサー将軍が海兵隊を指揮して仁川に上陸し、そこから戦況は一挙に逆転してしまうのだ。10月1日には今度は逆に韓国軍が38度線を越えた。

10月15日、トルーマン大統領はわざわざ太平洋の孤島に出向いてマッカーサー将軍と会談。そこで解放軍は参戦しない、というマッカーサーの報告を受けた。

10月20日には国連軍が平壌を占拠したのだが、その間、解放軍は密かに国境を越えていた。10月25日になって中韓国境に進軍してきた国連軍に攻撃を開始した。

マッカーサーは東京からトルーマン大統領に、中国に戦線布告しなければ朝鮮から撤退すべきだ、という全く弱気に満ちた内容のケーブルを送ってきた。

ラスク氏はこの時点で、マッカーサーの精神状態に疑いを持ち、トルーマン大統領にマッカーサー将軍を戦争の最高司令官から解任するように進言している。

しかしマッカーサーの予想通り、国連軍は敗走し、38度線を目指して撤退した。

1951年の1月4日にはソウルが再び北側に奪回され、さらに退却を余儀なくされたが、再び体制を建て直した国連軍は3月4日に再びソウルを奪回、同年の5月末に戦線は38度線付近でで再び膠着状態となった。

以上のような朝鮮戦争前後の情勢は明らかに米側の竹島の領土決定に関連しているようだ。

1949年の12月以来竹島は日本領と見なされた。米側は竹島領有に関して立場を変えた。中国共産党の勝利は日本のGHQにも深刻な影響を及ぼしたことは疑いない。

しかし、ダレス氏の交渉代表への就任で、条約事項の簡素化が実施され、竹島の名は草案から消えた。

その後、朝鮮戦争の勃発で再び竹島は日本領の明記が現れている。

しかし、マッカーサー司令官が罷免され、戦線が膠着すると、再び、竹島の名は条項から消えた。

1951年6月23日に朝鮮戦争停戦交渉が始まった。ソ連代表が停戦交渉を呼びかけたように見られているが、実は38度線に帰ろうというラスク氏達の案でソ連に秘密で接触したことから、交渉は始まった、とラスク氏。

2年後の1953年7月27日についに停戦が成立した。

しかしすでに同年の初頭には東西冷戦の陣頭指揮を取ったスターリンは死去、続いて大統領の任期を終了したトルーマンもホワイトハウスを去った後だった。

1951年4月10日、ラスク氏と米軍統合幕僚長であったブラッドレー将軍に、ホワイトハウスの報道官が、翌日のシカゴ・トリビューン紙にマッカーサー将軍が記事のスペースを確保しているいう情報を渡したのがはじまりだった。シカゴ・トリビューンは共和党支持である。おそらくマッカーサーが先手を打って辞任をするものと想定、二人は夜10時にホワイトハウスに直行だ。

トルーマンは、あのトンデモないヤツに自分勝手に辞任を突き出されるのは真っ平御免、その前にクビにしてやる、と言って、(ラスク氏に)命令書を書かせるとさっさとベッドに向かった。午前1時をもって命令は予定通りに公表された。ラスク氏自らが各国の在米大使館に電話連絡した。

ブラッドリー将軍の方はペンタゴンに直行し、マッカーサー将軍に大統領の命令を伝えようと試みたが失敗してしまい、結局マッカーサー将軍は自己の罷免をラジオのニュースで知るはめとなり、これが米国民の憤激と同情を買った。

マッカーサー帰米はまさに英雄の勝利の凱旋を絵に描いたごとくであった。

その間トルーマン大統領とラスク氏の国務省は貝のごとく口を閉じ、ひたすら民衆の熱気が去るのを待つという作戦に出た。